-

Пожалуй, первый в истории книгоиздательства обзор актуальных представлений о том, как образовалась наша планета и все, кто ее населяют. Как и многие другие первые в своем роде труды, доступен для понимания не каждому, а только самым прогрессивным представителям человечества, но оттого не теряет свою полезность.

-

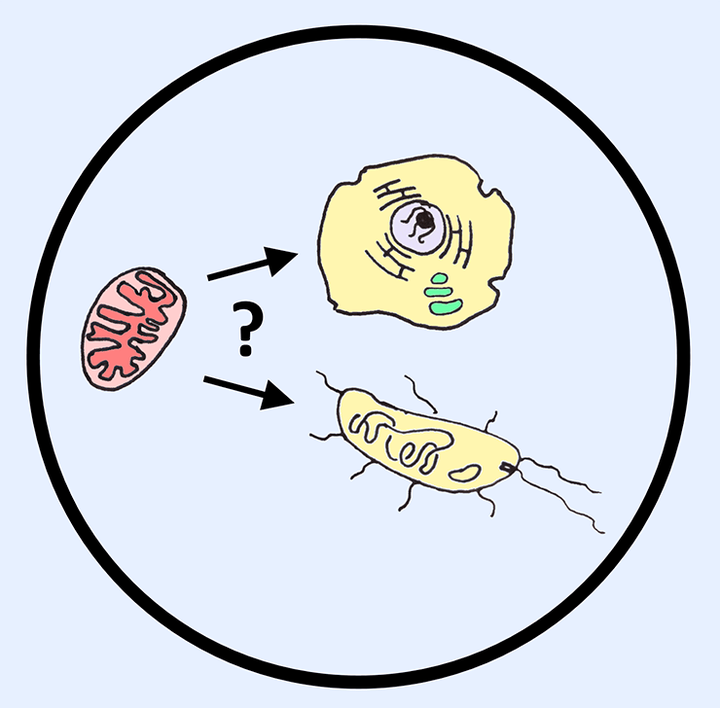

Митохондрии — верные спутники эукариот. Согласно теории симбиогенеза, именно обретение митохондрий спровоцировало формирование ядерных организмов. Одним из доказательств этой теории было обнаружение митохондрий или подобных им органелл у всех, даже самых простых, эукариот. Но в мае 2016 года коллектив чешских ученых описал первый в истории ядерный организм, не содержащий даже косвенных признаков митохондрий. Может ли это открытие пошатнуть современные представления о ранней эволюции эукариот?

-

Большая интернациональная группа ученых, возглавляемая работающим в Барселоне биоинформатиком Федором Кондрашовым, совершила маленький прорыв в понимании эпистаза - процесса влияния друг на друга различных сайтов генома. Исследовав несколько десятков тысяч мутаций зеленого флуоресцентного белка (GFP), ребята создали экспериментальную модель эпистаза. Это позволит лучше изучить как сам эпистаз (крайне важный и любопытный момент фундаментальной эволюционной геномики), так и связанные с ним практические процессы.

-

День Дарвина во всем мире празднуется 12 февраля в честь дня рождения Чарльза Дарвина. В этот день принято воспевать вклад Дарвина в науку и торжество разума вообще! В новосибирском Институте цитологии и генетики, благодаря профессору Павлу Михайловичу Бородину, этот праздник отмечают уже как минимум семь лет. Каждый год студенты и аспиранты снимают фильмы, ставят спектакли, сочиняют стихи, посвященные Дарвину. В этом году в честь дня Дарвина Павел Никулин и Ольга Посух подготовили комикс о Дарвине.

-

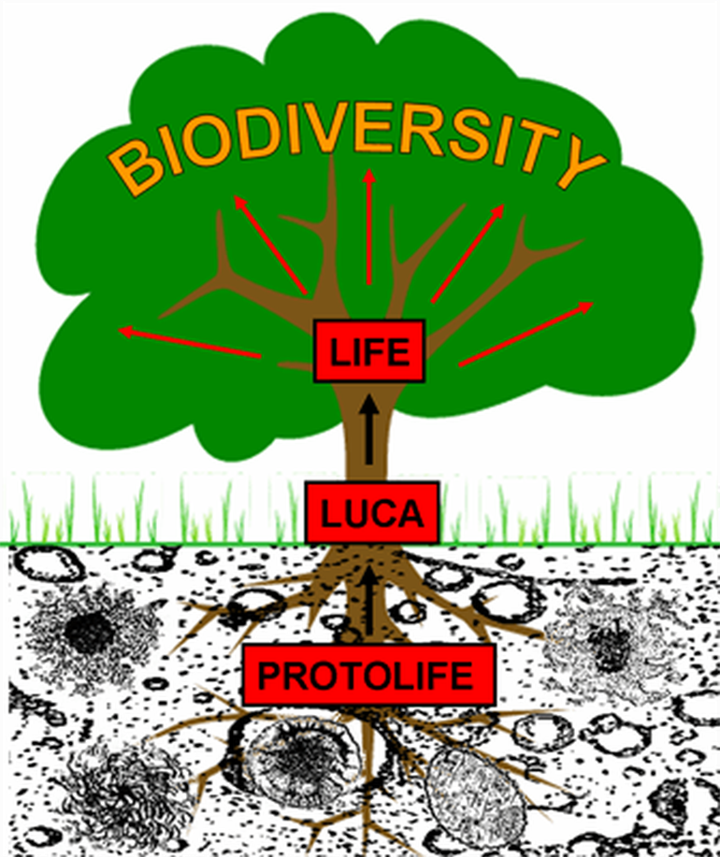

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Проблема происхождения простейших форм жизни из неживой материи путем ее самосборки под действием внешних факторов среды традиционно привлекала внимание многих исследователей из различных областей науки. Несмотря на значительный прогресс в понимании механизмов абиогенного синтеза органических веществ, нерешенной задачей на сегодняшний день остается воспроизведение в лабораторных условиях самопроизвольного перехода от набора этих веществ к примитивной организованной системе, называемой протоклеткой. Эта система должна, с одной стороны, обладать минимальным набором биологических свойств, таких как способность к росту, размножению и обмену веществ с окружающей средой, но при этом состоять из простых веществ, доступных в условиях ранней Земли. Интерес к созданию модельных протоклеток в последние годы неуклонно возрастает, что позволяет надеяться на то, что уже в ближайшем будущем мы станем счастливыми свидетелями реконструкции этого ключевого объекта в истории нашей планеты.

-

17660Статья на конкурс «био/мол/текст»: На первый взгляд она — микроскопическая и безобидная бактерия, а на деле — беспощадная убийца, унесшая жизни почти трети европейского населения в 14 веке. Yersinia pestis, известная в народе под именем чумная палочка, является возбудителем опаснейшего заболевания — чумы. С древних времен вокруг Y. pestis возникали научные споры, которые продолжаются до сих пор. Самые яркие из них, а также факты из жизни одного из самых загадочных микроорганизмов освещены в этой статье.

-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Каждый год, с завидной регулярностью, человечество сталкивается с большой и малоизученной опасностью. Непонятно откуда и по каким причинам вдруг появляются новые, неизвестные ранее виды вирусов, которые угрожают всем нам эпидемиями и гибелью большого количества людей. Так, появившийся весной 2015 года в Южной Корее ближневосточный респираторный коронавирусный синдром (коронавирус MERS) застал врасплох южнокорейские власти и заставил их принимать срочные эпидемиологические меры. Смертность от MERS составила более 35%, и, как сказано в бюллетене ВОЗ, «в настоящее время не существует ни конкретного лечения, ни вакцины от этой болезни». Поэтому интерес исследователей к вирусам вполне объясним и имеет жизненно важное значение.

-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Что такое экстрим? Любой ответит — мотоциклы, дайвинг, альпинизм и многое, многое другое. Но вдумаемся: то, что перечислено — экстрим искусственный, то есть созданный не природой, а человеком. Может ли человек сейчас или в будущем выжить в действительно природных, естественных экстремальных условиях — во льдах, пламени, кислоте или щелочи? Вопрос этот далеко не празден, учитывая апокалиптические предсказания глобального климатического кризиса и необходимость освоения человечеством новых космических пространств. Разберемся с этим подробнее.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин