-

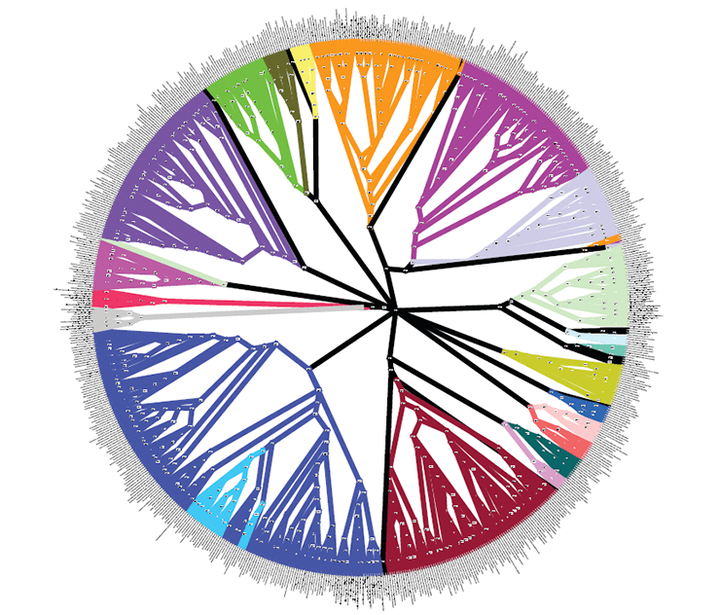

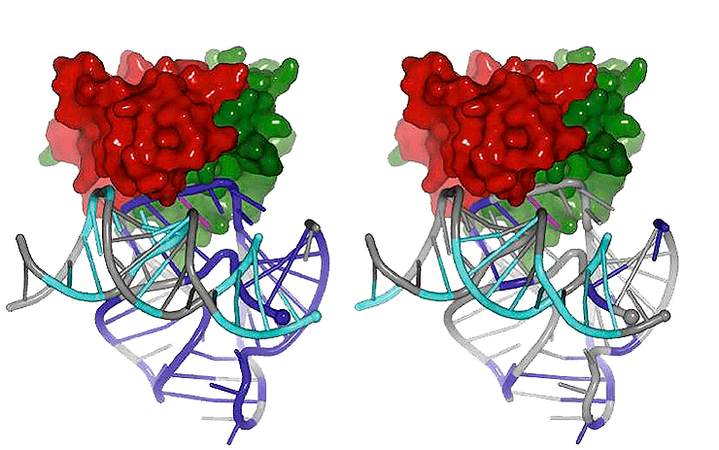

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Проникновение в тайны эволюции — одно из самых захватывающих направлений в современной биологии. Однако тут есть небольшая проблема: пока не изобретена машина времени, чтобы можно было своими глазами увидеть, как развивалась жизнь на Земле. Впрочем, в наше время существуют методики, которые позволяют приподнять завесу тайны над эволюцией, и одна из основных среди них — построение филогении всего живого, то есть «древа жизни». Для этого можно использовать различные признаки, главный среди которых — это последовательность ДНК, в которой закодировано все разнообразие современных и ископаемых существ. В этой статье рассказывается о методиках построения таких филогений, частично заменяющих ученым машину времени.

-

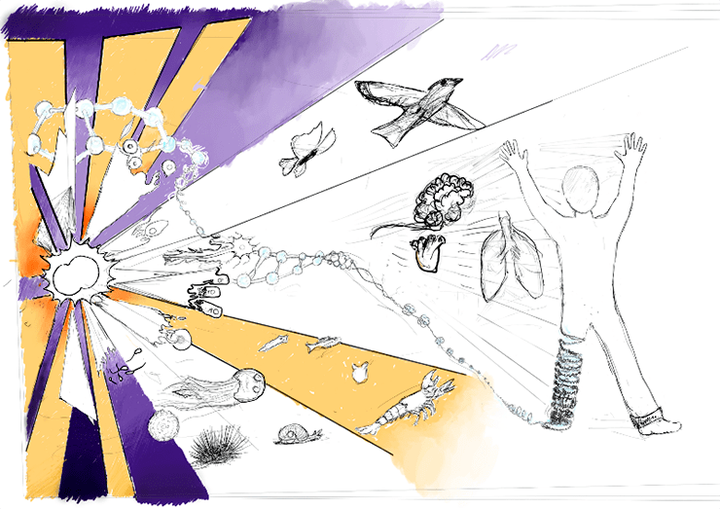

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Все мы знаем сказания о минотаврах, фавнах, кентаврах, русалках, — одним словом, полулюдях-полуживотных. Биологам больше скажет история о жирафе Ламарка, что, вытягивая свою шею в поисках листвы, тренирует ее и дает потомство с более длинной шеей. Да, речь пойдет о развитии многоклеточных организмов и том, насколько же предопределенным является наш фенотип; действительно ли генетический аппарат — царь и бог в мире клеток и определяет всю судьбу нашего развития, как когда-то Большой взрыв заложил все законы и импульсы частиц нашей необъятной Вселенной. Именно поэтому я упомянул о полулюдях, — вы ведь хотите узнать, какова вероятность родить весельчака-фавна, съев на первых неделях беременности рожок клубничного мороженого?

-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Был ли Чарльз Дарвин первым, кто предположил, что человек произошел от обезьян, или он такого вообще не говорил? Кто явился апологетом дарвинизма? Какие методы исследований используют и какие факторы учитывают современные антропологи? Эти и другие вопросы затрагивает предлагаемая статья.

-

1081Статья на конкурс «био/мол/текст»: Изучение эволюции патогенных микроорганизмов до последнего времени сталкивалось с объективными трудностями, главной из которых было отсутствие ископаемых остатков их предковых форм. Как же узнать, какими были микроорганизмы, вызывавшие опустошительные эпидемии в древности и в средние века? Новые технологии, позволяющие изучать древнюю ДНК, обнаруживаемую в археологическом материале, а также современные методы эволюционного анализа, позволяют реконструировать историю древних эпидемий и искать предшественников современных возбудителей инфекционных заболеваний.

-

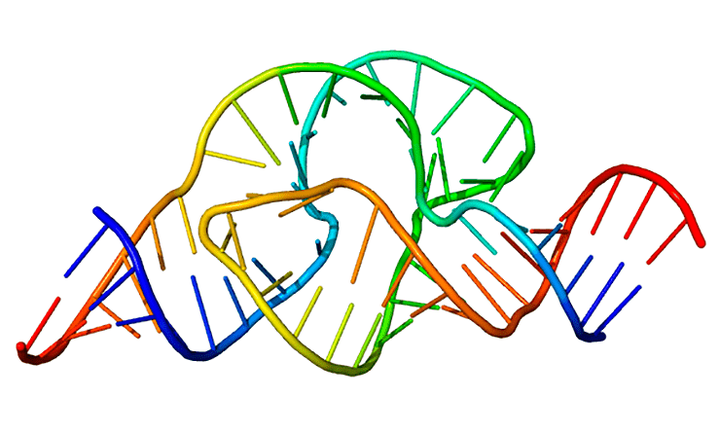

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Идея того, что жизнь могла возникнуть на основе самореплицирующихся молекул РНК, уже не нова. В самом деле, РНК совмещает в себе как функцию хранения наследственной информации, так и способность к биохимическому катализу. Сейчас гипотеза РНК-мира из чисто умозрительной теории превратилась в теоретическую модель, имеющую хорошую доказательную и экспериментальную базу. Безусловно, эта теория вызывает много вопросов, но, тем не менее, она по полному праву может быть названа одной из наиболее обоснованных гипотез возникновения жизни на Земле.

-

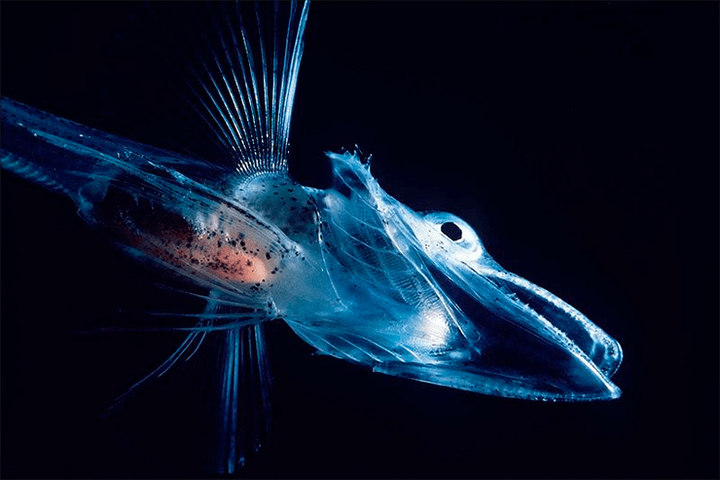

В декабре 1927 года норвежский зоолог Дитлев Рустад в 1750 километрах от побережья Антарктиды обнаружил очень странную рыбу с прозрачным телом и молочно-белыми жабрами. Когда Рустад вскрыл рыбу, он обнаружил, что ее кровь была бесцветной, как стекло. Так в его дневнике появилась запись «бесцветная кровь»...

-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Мобильные элементы, или транспозоны, — это последовательности ДНК, способные перемещаться по геному. С помощью ферментов одни мобильные элементы вырезаются из ДНК и встраиваются в другое место двойной спирали, другие — копируются и встраивают в геном свои копии. Последние получили название «ретроэлементов», или «ретротранспозонов». Именно об одном из таких элементов, относящемся к группе SINE (short interspersed nucleotide elements), — Alu — и пойдёт речь в этой статье.

-

Согласно социалистической доктрине, семья — это ячейка общества. Однако даже если отвлечься от этого официоза, само понятие семьи неразрывно связано со всей историей человечества. Впрочем, семья существовало не всегда, и на примере большинства животных (включая приматов) мы видим, что можно обходиться и без этого. Большинство эволюционных биологов сходится на том, что становлению человечества как вида сопутствовал переход от полигамии к моногамным отношениям, которые и находятся в основе института семьи. Результаты недавно проведенного математического моделирования показывают, что решающим фактором в этом изменении предпочтений мог стать выбор женщин, которые предпочли отдавать свое сердце не альфа-самцам, а более заботливым и постоянным спутникам жизни.

-

В последние годы все внимание физиков приковано к поиску бозона Хиггса — единственной до сих пор не обнаруженной элементарной частицы, предсказываемой Стандартной моделью. Есть ли в биологии такой же последний рубеж, по взятии которого можно праздновать полное и безоговорочное торжество разума? Редакторы Nature с некоторой иронией указывают, что в биологии есть куда более «темная материя» — откуда взялась жизнь, широко ли она распространена во Вселенной и, главное, почему она имеет свойство так неотвратимо подходить к концу.

-

2683Статья на конкурс «био/мол/текст»: Год назад исследователи из американского Национального аэрокосмического агентства (NASA) сообщили об открытии уникальной способности изучаемого ими микроорганизма использовать в качестве строительного материала для своих клеток... мышьяк! И дело даже не в том, что этот химический элемент с подачи авторов детективных рассказов считается смертельным ядом — в природе существует много микроорганизмов, спокойно переносящих его токсическое воздействие, да и для многоклеточных организмов он в малых дозах бывает полезен. Загадка заключается в том, что атомы мышьяка используются микробом для строительства самого главного компонента клетки — дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), несущей важнейшую информацию, передающуюся по наследству. Но так ли это неожиданно? Возможно, другие представители земных форм жизни также смогли бы «научиться» использовать мышьяк в своих жизненных циклах (в которых обычно задействован ближайший аналог мышьяка — фосфор)? Следует ли называть находку необычных бактерий открытием альтернативных биохимических путей для живых организмов планеты Земля? Попытаемся разобраться в этих вопросах по порядку.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин