-

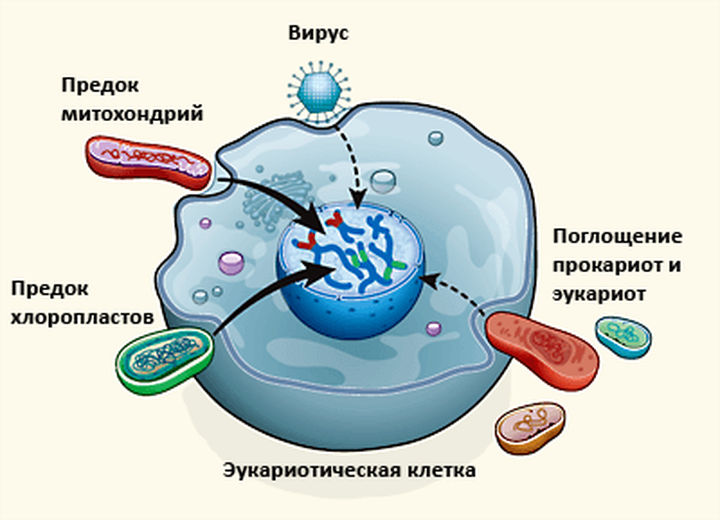

Результаты работы крупной международной группы ученых, опубликованные в августовском Nature, добавили огоньку в давнее противостояние двух точек зрения на появление в эукариотическом геноме генов прокариот. Одна концепция утверждает, что прокариотические гены попали в ядерные клетки главным образом вместе с предками органоидов, другая — что горизонтальный перенос генов в мире эукариот — процесс распространенный и непрерывный. Новая работа подтачивает фундамент второй концепции, приводя альтернативные объяснения очевидной неоднородности распределения генов у эукариот.

-

Исследование активностей всех генов в ходе развития зародыша круглого червя Caenorhabditis elegans выявило новые онтогенетические детали. Оказывается, внутренний зародышевый листок — энтодерма — приобретает свои специфические особенности раньше внешнего листка — эктодермы. Такой же порядок развития зародышевых листков обнаружился и у других видов животных. Кроме того, гены, активные в энтодерме были в среднем «старше», чем гены, работающие в других зародышевых листках. Это указывает на более древнее происхождение энтодермы в ходе эволюции по сравнению с эктодермой.

-

956Чтобы понять, какие именно молекулярные механизмы «подняли» кору мозга человека на принципиально иной уровень сложности по сравнению с другими животными, ученые сравнили активности регуляторных генетических элементов человека, мыши и макака резуса на разных стадиях эмбриогенеза. Оказалось, что у человека многие регуляторные элементы существенно отличаются от мышиных и обезьяньих эпигенетическим ландшафтом: профилем модифицированных гистонов, «маркирующих» только активные энхансеры и промоторы. Человеческие энхансеры с метками активности позволяют регулируемым генам транскрибироваться в большем числе мозговых структур и отвечают за размножение клеток-предшественников нейронов, регуляцию их клеточного цикла и синтез внеклеточного матрикса. Благодаря этим процессам кора головного мозга человека становится сложнее уже на ранних стадиях развития.

-

Ученые проследили за динамикой распространения полезной информации в отдельных группах птиц. Оказалось, что знание о том, как открыть новую кормушку, распространялось в соответствии со структурой социальных сетей исследуемых популяций. Причем, когда птицы обнаруживали и другой способ открыть кормушку, они все равно значительно чаще использовали более популярный в их группе способ, распространившийся ранее. Благодаря конформизму в популяции закреплялась традиция, которая сохранялась и после смены поколений.

-

Проанализировав данные о размерах тела 17 208 родов морских животных, населявших нашу планету в последние полмиллиарда лет, ученые подтвердили закон Коупа: животные со временем становятся всё крупнее. При этом среднее увеличение размеров тела объяснялось главным образом увеличением разнообразия представителей «более тяжелых» групп животных.

-

Удвоение генетического материала перед делением клетки — очень точный процесс. Но мутации в геноме не перестают накапливаться, что приводит как к болезням, так и к появлению нового материала для эволюции. Оказывается, одним из механизмов сохранения мутаций может служить связывание белков — полимераз и транскрипционных факторов — с ДНК. Они создают помеху для «выщепления» ошибочных последовательностей, синтезированных неточной ДНК-полимеразой α.

-

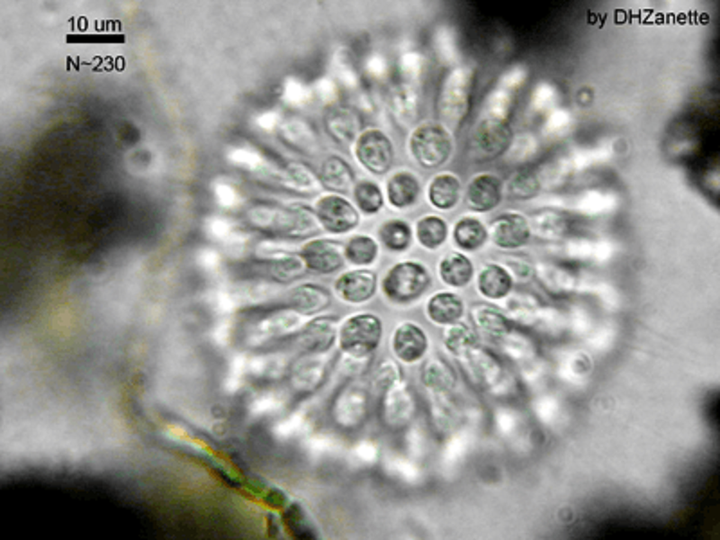

...2264 бактериальных генных семейства, кодирующих чрезвычайно полезные в клеточном хозяйстве белки. Золотая рыбка проявила щедрость в отношении 134 архей, участвовавших в исследовании распространения и «биографии» огромного пула архейных генов с целью объяснения формирования высших таксонов Archaea. Именно междоменные переносы генов, судя по всему, ответственны за возникновение 13 крупных групп архей (в основном, порядков). Интернациональный коллектив ученых вволю поупражнялся в построении всевозможных дендрограмм и опубликовал результаты прямо в новогоднем номере Nature. Помимо судьбоносного заимствования бактериальных генов археями авторы работы обнаружили и другие интересные закономерности.

-

Челюстноротые позвоночные — группа животных, к которым относятся рыбы и четвероногие. Всем нам известно, что у челюстноротых существует два типа оплодотворения — внутреннее (когда гаметы соединяются внутри тела самки) и внешнее (когда это происходит во внешней среде). Считается, что внешнее оплодотворение эволюционно предшествовало внутреннему. Однако недавнее исследование опровергает эту, казалось бы, уже устоявшуюся гипотезу. Австралийские учёные утверждают, что всё с точностью до наоборот: вначале было внутреннее оплодотворение, и только потом — внешнее. Такой интригующий вывод исследователи сделали, изучив строение сохранившихся останков древних рыб.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин