-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Жук — повелитель фотосинтеза! Как же это возможно? В этой статье я расскажу о своих исследованиях жука долгоносика рода Smicronyx, который смог заставить растение-паразита с неработающим фотосинтетическим аппаратом вновь этот аппарат запустить. В конце статьи вас ждет сказка на основе реальных событий «Теремок — Золотой Стебелек», из которой вы узнаете, зачем жуку это было нужно и кто всем этим в конце-концов воспользовался.

-

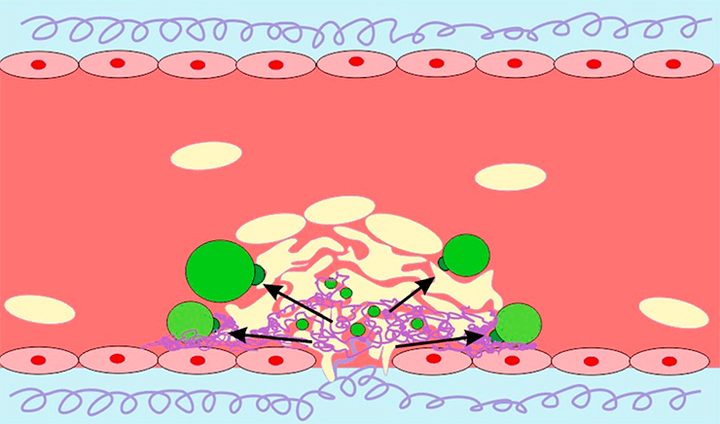

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Механизм остановки кровотечений необходим для выживания организма, однако, несмотря на историю исследования, насчитывающую десятилетия, многие детали этой системы остаются неясными. Восемь лет назад о свертывании крови «Биомолекуле» рассказал Михаил Пантелеев. С тех пор в этой области накопилось много новых данных. В этой статье мы расскажем, как молодой коллектив ученых из МГУ приоткрыл завесу тайны сразу над двумя загадочными явлениями в сложной системе формирования артериального тромба, показав, как в нем перемещаются умирающие клетки.

-

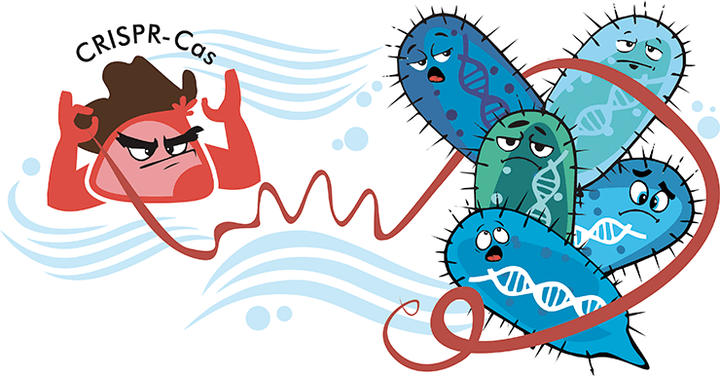

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Наверняка многих из вас когда-нибудь кусали клещи. Однако далеко не все знают, что на первый взгляд такое незначительное событие может привести к серьезным проблемам на всю оставшуюся жизнь. Вдохновленная идеей предотвращения этой напасти, группа московских студентов представит свой проект на престижном международном конкурсе по генетическим технологиям iGEM 31 октября — 4 ноября 2019 года в Бостоне. Эта статья расскажет вам о конкурсе iGEM, клещевых инфекциях, основных современных способах борьбы с ними, а также причем здесь вообще нашумевший CRISPR/Cas. Особое внимание уделено разрабатываемому детектору боррелиоза на основе системы CRISPR/Cas — LymeExpress.

-

Книгу «Кривое зеркало жизни. Главные мифы о раке, и что современная наука думает о них» написала молекулярный биолог Мария Кондратова. В самом начале она представляет 16 мифов о раке, которые затем методично развенчивает с каждой новой главой, подкрепляя текст ссылками на отечественные и зарубежные источники, доступные каждому в интернете. Писать на столь деликатную и сложную тему, как рак, причины его возникновения и способы лечения, всегда было невероятно трудно. Однако у автора получилось уместить огромный объем информации в восемь глав, которые создают цельную картину происходящего.

-

3583Вот Сколковский институт науки и технологий. А это Центр наук о жизни в Сколковском институте науки и технологий. А вот лаборатория изучения метаболизма прокариот Центра наук о жизни в Сколковском институте науки и технологий. А здесь ключевые слова лаборатории изучения метаболизма прокариот Центра наук о жизни в Сколковском институте науки и технологий: Genome mining, метод Topo-Seq, CRISPR, ДНК-гираза, метод HI-C, микроцины, гонка вооружений фагов и бактерий — и это лишь малая часть. В статье читатель узнает подробности внутренней жизни лаборатории и ее исследовательской работы.

-

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) — одно из нескольких образовательных учреждений на территории инновационного центра Сколково, часто упоминаемого в прессе, когда речь заходит про новые технологии и предпринимательство. Эта статья продолжает спецпроект, посвященный биологическому направлению Сколтеха. В ней рассказывается о том, как работает и развивается магистерская программа Сколтеха по направлению «Биотехнология» и как ее студенты занимаются наукой и инновациями.

-

933Летом 2019 года издательство Альпина Паблишер выпустило книгу «100 рассказов из истории медицины. Величайшие открытия, подвиги и преступления во имя вашего здоровья и долголетия». Какие открытия привели человечество к такому уровню развития медицины, который мы видим в настоящее время? Какие личности стояли за этим? Какие порой курьезные, порой серьезные ситуации случались на пути к открытиям? На все эти вопросы в своем труде постарался ответить Михаил Шифрин.

-

Наш организм состоит из более чем двухсот различных типов клеток. Эти 1013 маленьких живых объектов связаны сложными сетями взаимодействий, причем каждая клетка выполняет свою строго определенную функцию во благо всего организма. За разнообразие клеточного состава и обновление изношенных клеток отвечают стволовые клетки (СК). Они бывают разными и отличаются в первую очередь способностью дифференцироваться — «превращаться» в специализированные клетки. Плюрипотентная СК может дать начало всем клеткам, присутствующим во взрослом организме; СК крови может дать все возможные типы клеток крови (но не нейрон или клетку эпителия кишечника), а потомки клетки — предшественницы кератиноцитов могут быть только кератиноцитами (такая клетка называется унипотентной). Подробнее о типах и свойствах стволовых клеток, а также о том, как их можно изучать и применять в медицине, рассказывает специальный выпуск журнала «Биохимия»: «Такие разные стволовые клетки». Редакция журнала «Биохимия» и «Биомолекула» предлагают вашему вниманию обзорную статью, которая резюмирует работы, опубликованные в этом номере.

-

«Книга о китах» итальянского художника-иллюстратора Андреа Антинори вышла в издательстве «Пешком в историю» в 2019 году и посвящена самым крупным млекопитающим на Земле ― китам. Они представлены на ее страницах в подробных красочных научно достоверных иллюстрациях, занимающих бóльшую часть разворота. Книга рассказывает об эволюции китообразных, о том, чем они питаются, как общаются друг с другом и людьми, как воспитывают потомство и с кем соседствуют. Немалая часть посвящена и представителям разных видов ― косатке, кашалоту, финвалу, синему киту, так что юные читатели научатся отличать китов друг от друга не только по внешности, но и даже по фонтану! Несмотря на то, что книга рассчитана на младший и средний школьные возрасты, и взрослые читатели смогут найти в ней много нового и интересного.

-

Название «Сколтех» часто всплывает в российской и зарубежной прессе: то в связи с открытием нового кампуса, то в связи с финансированием или получением международной аккредитации программ для учащихся. Этой статьей мы открываем новый спецпроект, посвященный функционированию самой близкой читателю «Биомолекулы» части Сколтеха — биологической. В нем читатель узнает из первых рук, как работает, развивается и преодолевает трудности Центр наук о жизни Сколтеха!

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин