-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Мутации часто появляются совсем некстати и обижают гены живых организмов, ухудшая им жизнь. К счастью, организмы научились с ними справляться благодаря огромной помощи естественного отбора и некоторых молекулярных механизмов. Но что же произойдет, если ген обидит самая вредная и коварная из мелких мутаций — нонсенс-мутация? И сумеет ли ген найти способ, чтобы перехитрить ее?

-

1318Статья на конкурс «био/мол/текст»: Население планеты стремительно стареет. Человечество озабочено тем, чтобы нивелировать ущерб, который старение наносит людям, но практически не работает над изучением старения как такового. Вопросы продления жизни окутаны множеством мифов, неадекватных реальности. Наука в данной области разрознена и недофинансирована. А тема продления жизни человека нуждается в популяризации и формировании «общественного заказа». Мы полагаем, что причина такого скудного интереса к терапиям старения в том, что мы не боимся старости, так как не боимся смерти, а точнее — не боимся смерти осознанно. Сложившиеся в ходе эволюции механизмы психологических защит не позволяют напрямую контактировать с темой собственной смертности, что, как это ни парадоксально, препятствует деятельности по продлению человеческой жизни и лечению возрастзависимых заболеваний. Демонстрация механизмов защиты психики от тревоги смерти должна стать неотъемлемой частью пропаганды борьбы со старением.

-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Права ли была ваша бабушка, советуя лечить все болезни травами? Как и зачем вырастить растение в пробирке? Почему растения до сих пор остаются единственным источником многих лекарственных веществ? Как обмануть природу и добиться от зеленых лекарей синтеза нужного вам вещества? И какую страшную тайну скрывают растения за яркой окраской?

-

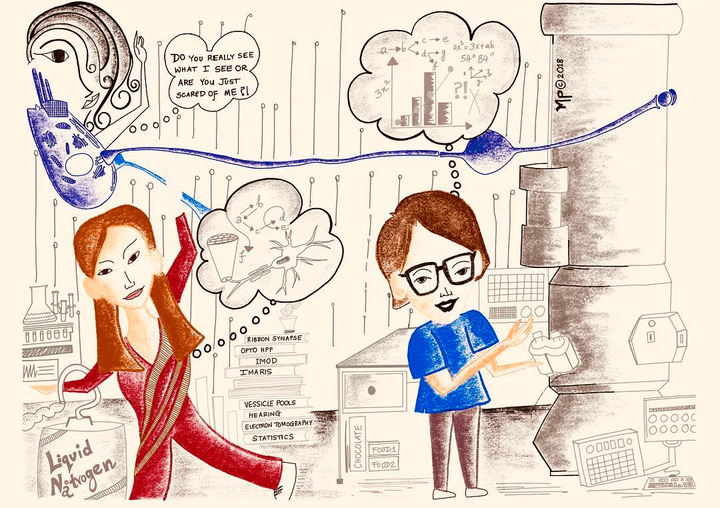

4817Статья на конкурс «био/мол/текст»: Слух кажется таким естественным, что мы никогда не задумываемся о нем. В статье вы узнаете не только о том, как работает ухо, но и познакомитесь с современными методами изучения молекулярных процессов передачи звука и передовыми технологиями коррекции патологий слуха с помощью оптогенетики.

-

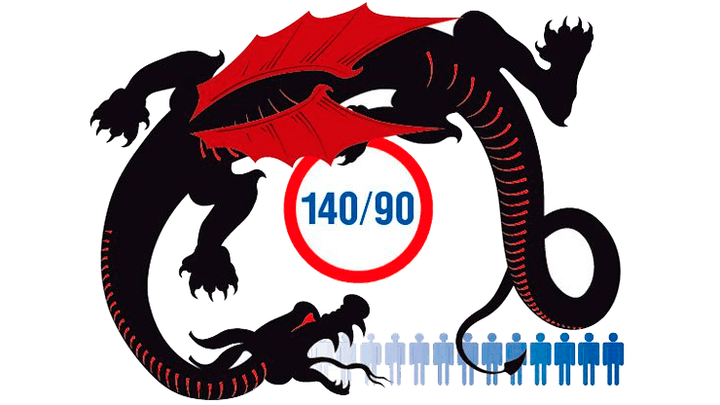

1497Статья на конкурс «био/мол/текст»: Ученые Новосибирского государственного университета с коллегами из Института цитологии и генетики СО РАН, Института катализа СО РАН и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН предложили новый подход к лечению артериальной гипертонии с помощью генотерапии.

-

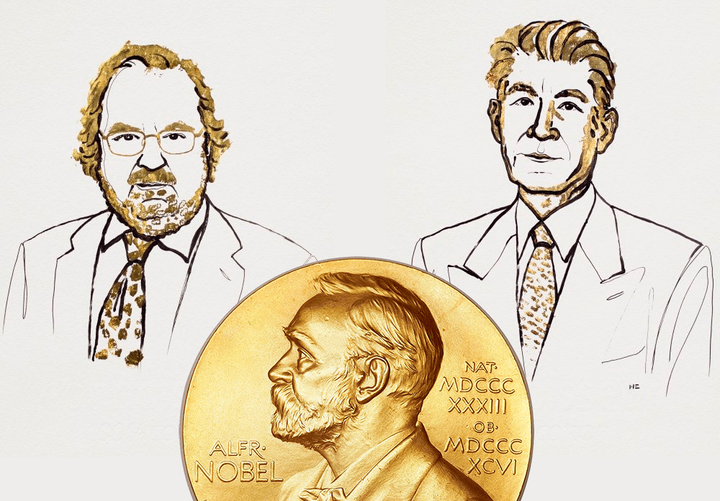

Нобелевскую премию 2018 года вручили за открытия, позволившие разработать принципиально новый подход в иммунотерапии рака, совершивший прорыв в лечении некоторых ранее смертельных опухолей. Сегодня «Биомолекула» снова расскажет об антителах-ингибиторах иммунологических чекпоинтов и о работах лауреатов этого года — Джеймса П. Эллисона и Тасуку Хондзё.

-

Недавно российско-американская группа ученых опубликовала результаты своей работы по изучению микробов, обитающих... во рту сибирского бурого медведя! Оказалось, что некоторые обитатели этого необычного места, а именно, бактерии вида Bacillus pumilus, выделяют антибиотик амикумацин А и сами защищаются от него весьма незаурядным способом. Это исследование крайне любопытно прежде всего с методической точки зрения, поскольку для выделения бактерий, продуцирующих антибиотик, был применен очень остроумный новый подход. Наша статья посвящена деталям этой интересной во всех отношениях работы.

-

Живая природа устроена невероятным образом. Возникнув однажды, жизнь научилась воспроизводить себя в огромном разнообразии. А как же жизнь зародилась? Ответ на этот вопрос веками волновал философов и ученых. Противореча или помогая друг другу, одни использовали теоретический подход, другие же постигали истину через практику. О том, как пересекались их пути, и пойдет речь в данной статье.

-

Всякий, кто всерьез изучал биологию, знает: невозможно её понять без знания химии, химию — без знания физики, а физику — без знания математики. И если где-то в этой цепочке у человека выпадает звено, то знания его будут покоиться на хлипком фундаменте: он не сможет понять многие вещи, а просто примет их на веру, как данность, — а это полностью противоречит научному подходу к жизни. Но с другой стороны, нельзя объять необъятное и изучить досконально все науки. Поэтому хочется иметь базовую книгу, которая собирала бы воедино все, что понадобится именно биологу. И вот наконец такая книга появилась. В том числе благодаря краудфандинговой кампании фонда «Эволюция».

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин