-

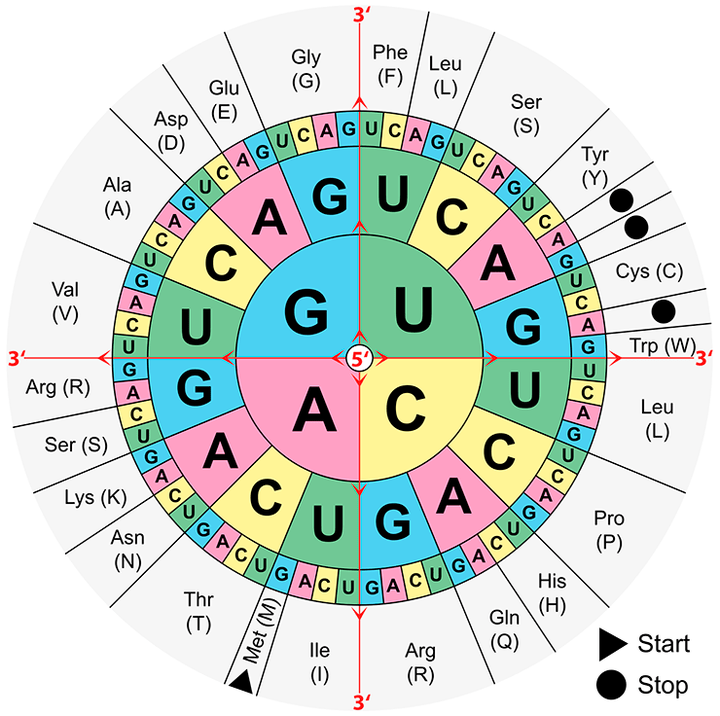

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Аминокислота — «кирпичик» белковой последовательности — закодирована в геноме тремя нуклеотидами, при этом не всегда единственным образом. Здравый смысл подсказывает, что можно выбрать случайный триплет для данной аминокислоты и что от этого выбора ничего не зависит. Оказывается, здравый смысл в этом случае неправ.

-

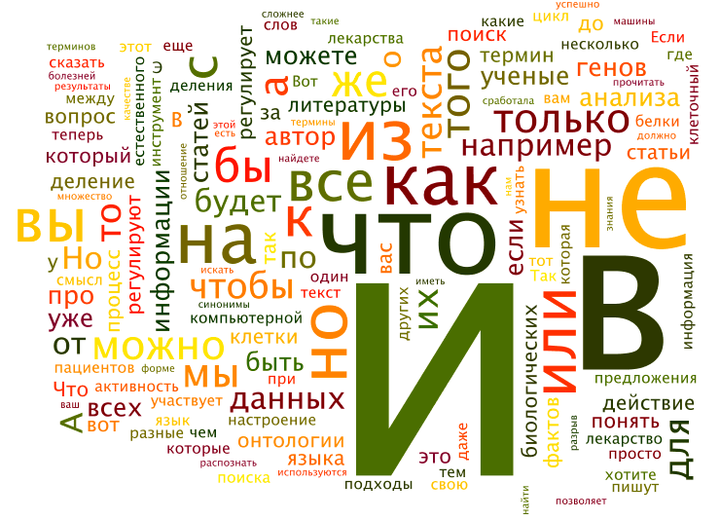

Статья на конкурс «био/мол/текст»: На уроках литературы этот вопрос не раз ставил в тупик юных любителей точных наук. И если разумному существу не всегда под силу уловить смысл текста, то как нелегко, должно быть, обучить этому машину. А между тем, непостижимое количество сведений хранится именно в текстовой форме: от научных статей до больничных карт, от патентов до записей в блогах, — погребенная в бумажной и цифровой форме информация ждет своего автоматического читателя!

-

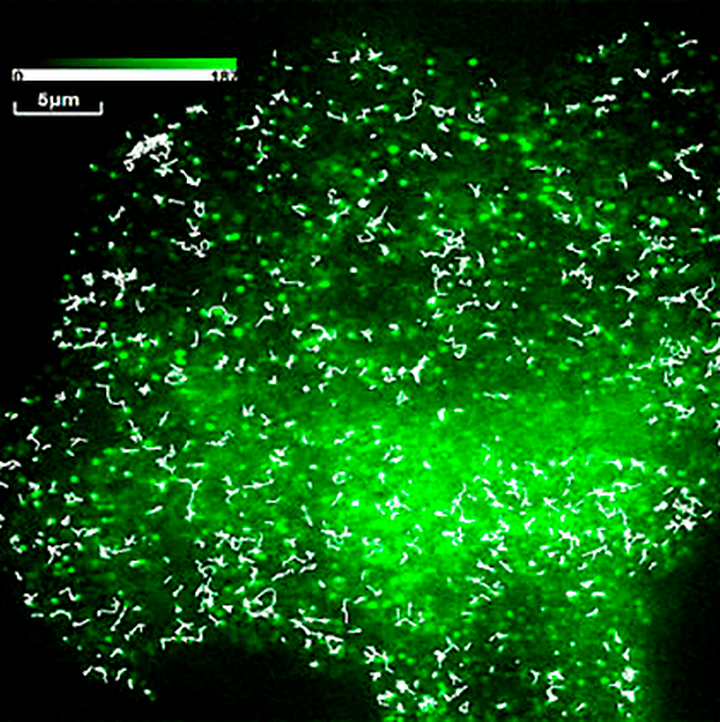

Статья на конкурс «био/мол/текст»: С развитием современных технологий идея изучать клетку на уровне отдельных молекул получила новые технические возможности. Современные методы микроскопии позволяют увидеть, как выглядят клетки, их органеллы (световая микроскопия) и даже отдельные молекулы внутри фиксированных клеток (электронная микроскопия). Использование флуоресцентных меток позволяет увидеть отдельные молекулы в живых клетках с помощью световой микроскопии, а использование сверхчувствительных видеокамер и компьютерных программ для обработки видеозаписей дает возможность судить о функциях конкретных молекул.

-

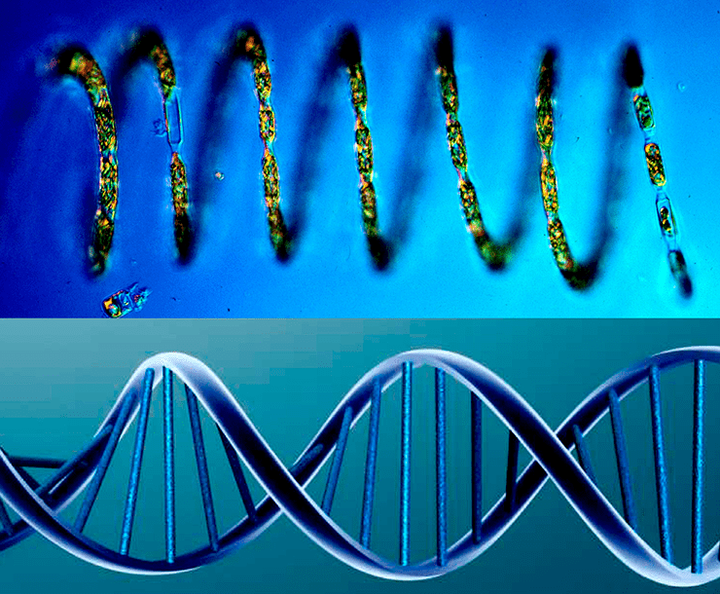

900Статья на конкурс «био/мол/текст»: Природа многообразна на самых разных уровнях: от отдельных внутриклеточных процессов до целых организмов. Животные и растения составляют лишь две небольшие группы в царстве эукариот, но на все другие группы человек редко обращает внимание, так как они крайне малы и относятся к так называемому микромиру. В этом году произошло событие, которое открывает перед исследователями возможность заглянуть гораздо глубже в мир простейших (одноклеточных эукариот). Объявлено о расшифровке более 650 транскриптомов этих организмов, и все данные уже находятся в свободном онлайн доступе. Транскриптомы дают информацию о всех генах, которые в данном организме в данный момент работают. Таким образом можно говорить о начале качественно нового уровня в понимании редко доступного глазу, но ключевого элемента биосферы.

-

6157Статья на конкурс «био/мол/текст»: Границы между науками — штука эфемерная. Биология прорастает из химии; физика неразрывно связана с математикой; палеонтология, геология, география, история в тесном сотрудничестве описывают события прежних веков. Огромные массивы биологических данных, полученных с помощью новейших методик исследования, обрабатываются с помощью биоинформатики. И даже такие непохожие науки, как молекулярная биология и лингвистика тоже имеют точки соприкосновения. Не верите? Ну прочитайте статью.

-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Когда-то главным орудием биологов были сачок и лупа. Потом — микроскоп и пробирки. Сейчас основным инструментом, необходимым для понимания жизни, становятся информационные технологии. Чтобы проникнуть в тайны биоинформатики, мы поговорили с несколькими нобелевскими лауреатами, узнали, почему геном человека до сих пор не расшифрован, увидели, как физтех превращается в биотех, а физики — в биологов, и даже почти поняли, как ученые читают генетический код и перепрограммируют живые клетки.

-

В эпоху электронно-вычислительных машин трудно представить, что помочь человеку в решении его задач может что-либо помимо мощного компьютера. Квантовые компьютеры все ещё являются экзотикой, недоступной простым смертным... А слышали ли вы о молекулярных компьютерах? Прошло два десятка лет с тех пор, как ученые впервые решили математическую задачу при помощи ДНК. На сегодняшний день ученым удалось продвинуться в этом направлении гораздо дальше — работу программируемых нанороботов уже тестируют на тараканах. Вы всё еще думаете, что будущее далеко? Тогда мы идем к вам!

-

Биология не раз переживала новое рождение: быв сначала «полевой» наукой, изучавшей животных и растения, в XX веке она значительно переместилась в лаборатории, концентрируясь на молекулярных основах жизни и наследственности. В XXI веке история двинулась дальше: многие эксперименты теперь проводятся на компьютере, а материалом для изучения являются последовательности белков и ДНК, а также информация о строении биологических молекул. В этой статье мы дадим несколько советов тем, кто решил связать свою карьеру с компьютерной биологией, став, тем самым, биоинформатиком.

-

Появление большого количества баз данных, хранящих в открытом доступе последовательности ДНК, структуры белков и фенотипические описания тысяч организмов, привело к перевороту в биологии. Теперь ученые могут совершать открытия, ни разу не прикоснувшись к пипетке и не проведя ни одного эксперимента. В статье рассказывается об успехах и перспективах применения компьютерных технологий в биологических исследованиях.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин