-

Биология не раз переживала новое рождение: быв сначала «полевой» наукой, изучавшей животных и растения, в XX веке она значительно переместилась в лаборатории, концентрируясь на молекулярных основах жизни и наследственности. В XXI веке история двинулась дальше: многие эксперименты теперь проводятся на компьютере, а материалом для изучения являются последовательности белков и ДНК, а также информация о строении биологических молекул. В этой статье мы дадим несколько советов тем, кто решил связать свою карьеру с компьютерной биологией, став, тем самым, биоинформатиком.

-

Появление большого количества баз данных, хранящих в открытом доступе последовательности ДНК, структуры белков и фенотипические описания тысяч организмов, привело к перевороту в биологии. Теперь ученые могут совершать открытия, ни разу не прикоснувшись к пипетке и не проведя ни одного эксперимента. В статье рассказывается об успехах и перспективах применения компьютерных технологий в биологических исследованиях.

-

Благодаря нашумевшему проекту «Геном человека» слов с суффиксом «-ом» становится все больше. Появление вслед за генóмом и протеóмом большого количества новых омов — свидетельство важной тенденции в мире современной биологии. Все больше проводится крупномасштабных исследований, результатом которых становится не описание отдельных молекул, а большие массивы сложно организованных данных. О том, какие новые дисциплины появились в эпоху большой биологии и какое развитие получили «классические» омики, рассказывается в этой статье.

-

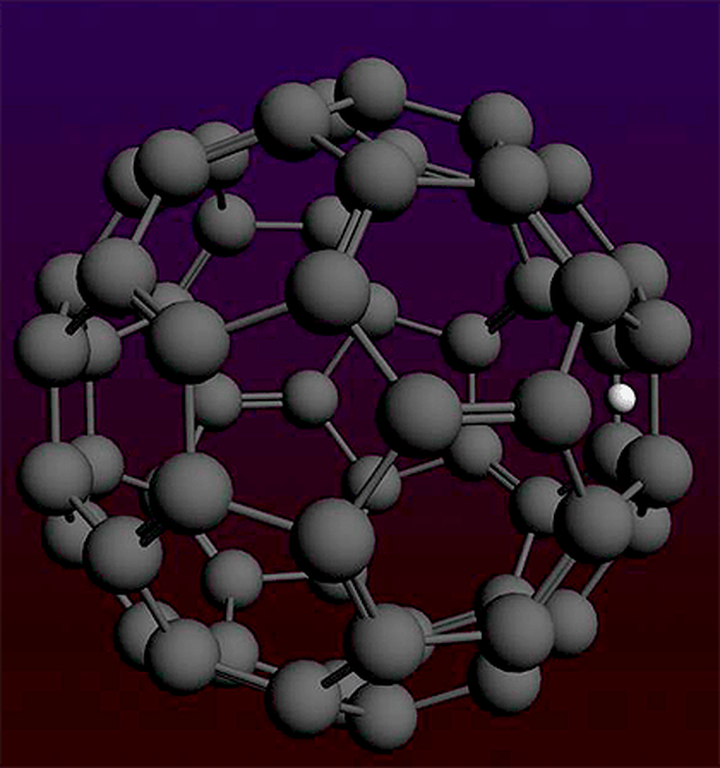

38980Статья на конкурс «био/мол/текст»: Поиск соединений, способных продлить жизнь и отодвинуть старость — одна из самых актуальных задач современной науки. Сообщение о том, что исследователям из Франции удалось добиться почти двукратного увеличения продолжительности жизни экспериментальных животных при помощи фуллеренов (наночастиц углеродной природы), заставило ученых задуматься над молекулярными механизмами подобного эффекта. Эта статья повествует о компьютерном моделировании возможных механизмов биологической активности фуллеренов и о первых попытках подтвердить полученные модели в биологических экспериментах.

-

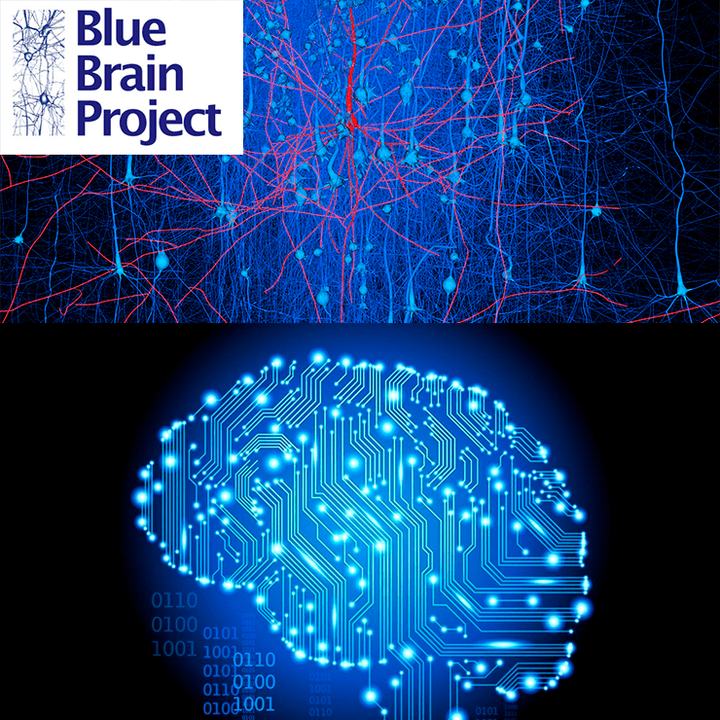

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Тайна того, каким образом «работает» человеческий мозг, мучила философов и естествоиспытателей с древнейших времен. Современные ученые постепенно подходят к ее разгадке, приближая тот час, когда мы сможем полностью понять, как и с помощью чего мы на самом деле думаем. Именно сейчас развитие вычислительной техники и последние достижения в нейробиологии сделали реальным то, что раньше казалось недостижимым. Появились компьютеры, способные понимать речь, ориентироваться в пространстве и даже писать научные статьи. Работа таких машин частично основана на принципах работы головного мозга. Каким образом они работают, что такое мышление и где оно происходит? Обо всем этом мы попытаемся рассказать.

-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Не так давно закончились те славные времена, когда химики и молекулярные биологи «собирали» молекулы из пластикового конструктора. Сегодня для этих целей используется компьютер, причем в виртуальной «кремниевой» реальности (in silico) можно моделировать не только структуру, но и функции биологических молекул, и даже протекание химических реакций. Нобелевская премия по химии в 2013 году вручена Мартину Карплюсу, Майклу Левитту и Ариэ Варшелю за то, что они заложили фундамент для химического и структурного моделирования биологических молекул.

-

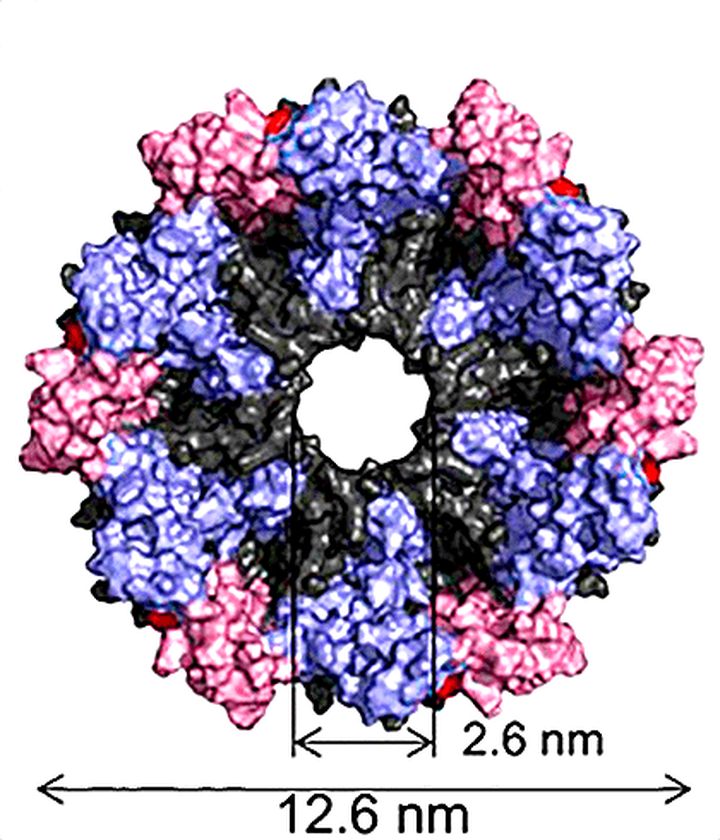

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Целлюлоза широко распространена в живой природе: ее молекулы являются самым распространенным биополимером на нашей планете. Это вещество — основной компонент растительных волокон, имеющее огромное значение как для глобальной экосистемы Земли, так и для различных областей промышленного производства. Растительные клетки долго хранили секрет биосинтеза этого полимера, но методы молекулярной генетики и биоинформатики позволили пролить свет на процессы его формирования. Статья посвящена истории открытия и исследования биосинтеза целлюлозы, а также последним результатам моделирования молекулярных комплексов растений, ответственных за биосинтез целлюлозного полимера.

-

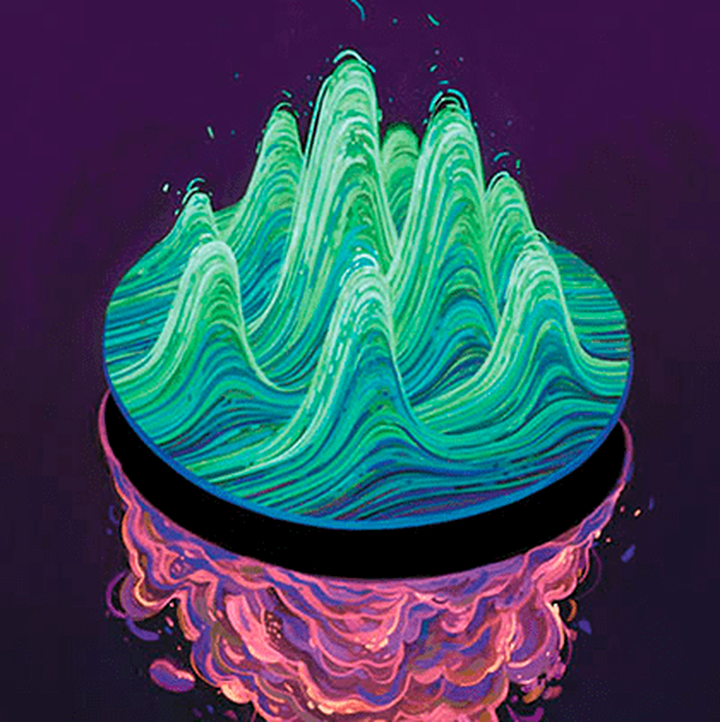

Один из ключевых вопросов нейробиологии — каким образом определяется расположение синапсов, соединяющих нейроны между собой? Исследователям из проекта Blue Brain удалось создать компьютерную модель, которая с высокой точностью предсказывает расположение синапсов в коре головного мозга крысы. Открытие универсальных принципов образования связей между нейронами позволяет предположить, что описание коннектóма мозга млекопитающих (в том числе, человека) может появиться уже в ближайшее десятилетие.

-

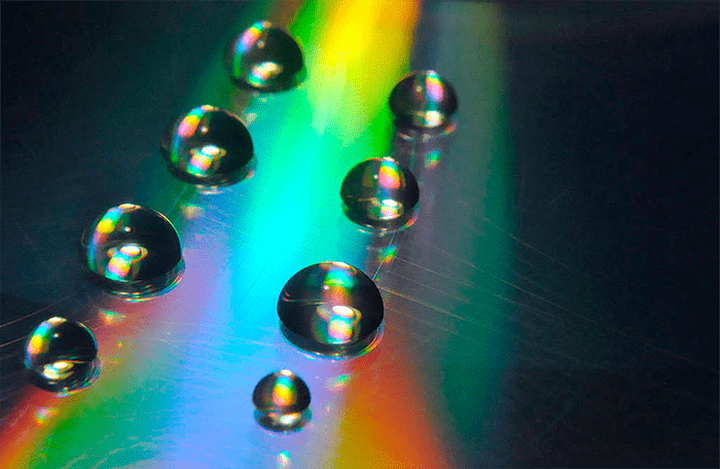

Лист лотоса, по которому вода бегает, собравшись в шарики, водоотталкивающие поверхности и защитные составы для обуви, плавающие в бульоне кружки масла — всё это примеры свойства молекул, называемого гидрофобностью. Помимо этого, гидрофобный эффект играет важную биологическую роль: сворачивание и правильная работа белковых молекул, формирование биомембран, распознавание молекулами друг друга также «запрограммированы» с использованием гидрофобных свойств. Интересно, что гидрофобный эффект не сводится к «обычным» физическим взаимодействиям: за ним стоит Второй закон термодинамики и величина, именуемая энтропией.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин