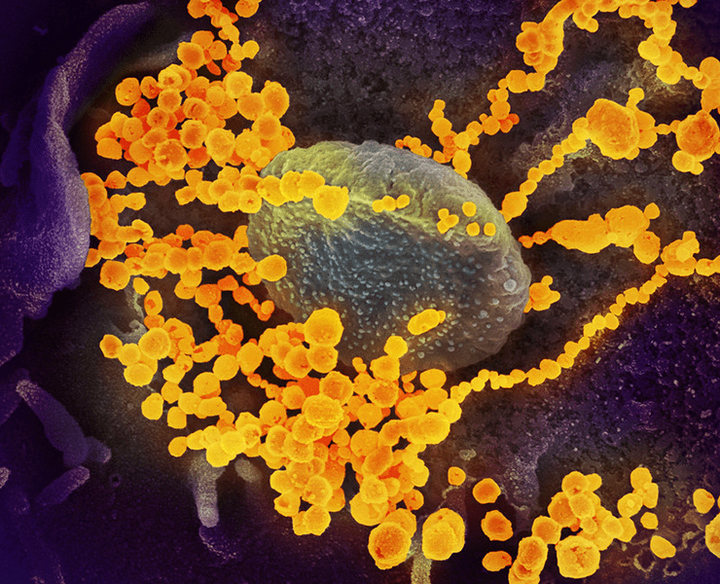

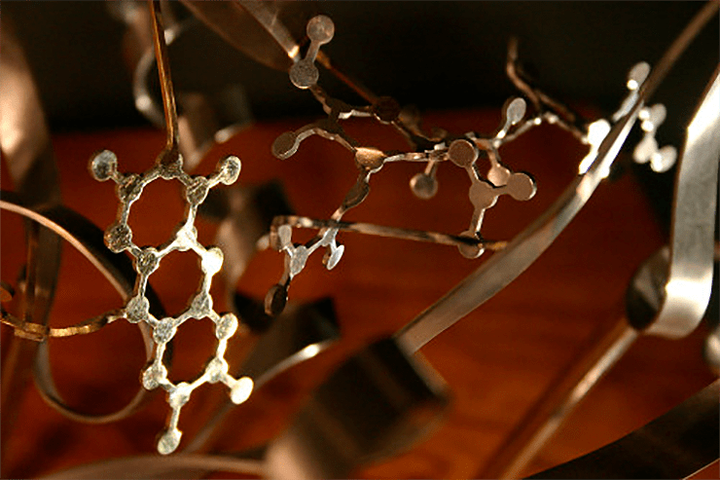

Коронавирусы находятся в списке опасных патогенов с начала XXI в. В 2002 г. коронавирус вызвал эпидемию тяжелого острого респираторного синдрома (англ. severe acute respiratory syndrome, SARS), а в 2013 г. — ближневосточный респираторный синдром (англ. Middle East respiratory syndrome, MERS). В конце 2019 г. в Китае началась новая вспышка коронавирусной инфекции (англ. coronavirus disease, COVID-19), которая застала человечество врасплох. Вирус SARS-CoV-2, отличающийся довольно высокой инфицирующей способностью и смертностью, перекинулся на другие страны, и 11 марта ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. В связи с этим перед учеными встала ключевая задача: в кратчайшие сроки разработать способы лечения и профилактики. На помощь в этом приходят передовые компьютерные технологии — молекулярное моделирование, виртуальный скрининг и искусственный интеллект. В продолжение ставшей уже такой популярной на «Биомолекуле» темы SARS-CoV-2 мы выкладываем (с некоторыми изменениями и дополнениями) исходно опубликованный в «Природе» обзор предварительных результатов разработки лекарственных препаратов против нового коронавируса с акцентом на применение компьютерных технологий.

Биомолекула

Биомолекула